中2顕道コースの生徒が京都薬科大学 薬草園を訪問しました

6月12日に、中学2年生の顕道コースの生徒が、京都薬科大学の薬草園を訪問しました。中学2年生の顕道コースの生徒は現在、「薬学」をテーマに探究学習を行っています。

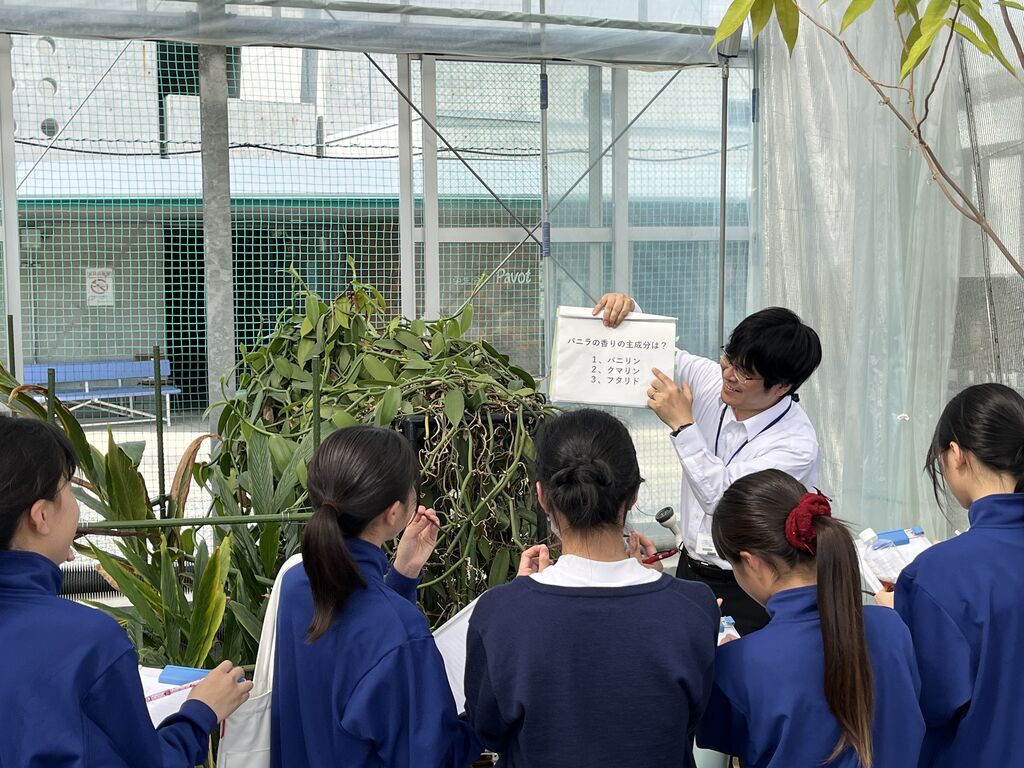

薬草園を訪問する前に、薬草園にある植物について調べ、その後に実際に訪問することで、薬草に関する知識を深めることができました。案内をしてくださった先生方が、生徒たちに1つずつ丁寧に薬草を教えてくださり、生徒たちは熱心にお話を聞き、観察していました。

京都薬科大学の皆様、お忙しい中ご対応いただき、本当にありがとうございました。

【参加した生徒のワークシートより抜粋】

* 京都薬科大学薬用植物園に訪問して、初めて自分の目で薬草を見て回ることができて、とても楽しかった。特に印象に残っているものは、バニラの匂いだ。バニラは、アイスクリームやお菓子などに使われるそうだ。実際に匂ってみると、想像しているバニラの香りではなく、木のような香りがした。他にも、茎の形が四角形であったものや、独特の香りがするものなど、実際に薬草を見ないと知ることができなかったことをたくさん知ることができた。

* 自分から積極的にスタッフの方のお話を聞かなければ得られなかった情報をたくさん知れて嬉しかったです。また、とても広くたくさんの薬草を見ることができ、あまりできないような体験をさせてもらったと感じています。スタッフの方に声をかけた時も、丁寧に対応してくださったので、とても詳しく植物について知れました。

* 新しいことを知るのは、道の世界に一歩踏み出したようで、喜びでいっぱいでした。ですが、それと同時に新たな疑問も生まれます。これからは、知ることへの楽しさと、新たな疑問を解決する姿勢を忘れずに探究の活動をしていきたい。そう思わせてくれた、今回の貴重な体験でした。

* 私が印象に残ったものはチョウセンゴミシの味についてです。その味は五つ(酸・苦・甘・辛・鹹)あり、感じた味によって人の体質が分かるというものです。薬の味について考えたことがあまりなかったためとても興味深かったです。これらが薬になっていくと思いながら話を聞いていると今回見ることができなかった薬草についても詳しく調べたいと思います。薬草にあまり興味が無かった私でも今回の訪問を通して少し気にして薬を摂取しようと思えました。

* 私は、今回京都薬科大学薬用植物園を訪問し、薬草は自分が思っていたより身近な存在だということに気付きました。スタッフの方がアマチャはアジサイの仲間だとおっしゃっていたり、ゴボウは縄文時代から日本にあったということを聞いたりして、生薬として使われている薬草は決して私の生活から離れたものではないのだと実感できました。また、ゴボウを実際に見て、その葉の大きさに驚きました。ゴボウを見る機会は今の生活では全くなく、イメージしていたものとの違いは今も印象に残っています。

* この校外学習で、普段見ることができないような植物を間近で観察でき、調べるだけでは分からないようなこともたくさん学べたので、これがとても貴重で良い機会になったと感じました。私は生薬に関して何も知らない状態で探究の授業に臨んでいましたが、今回の訪問を通して、生薬と人間の生活は密接に関係し、それは昔から今まで続いてきたことに気づき、自分が知らないことも実は生活と関係していることがあるのだと思いました。今後、私が探究活動をしていく中で、自分が知らない・興味のないことも、それだけで終わらせず、自分の生活とも関係しているかもしれない身近なこととして、いろいろな物事を考えていきたいと思います。

* 私は今回生まれて初めて薬草の植物園に行きました。植物園といえば、森のように生い茂っているイメージが大きく、広いのを予想していましたが、意外と規模が小さくて驚きました。でも、種類は多く、それぞれの植物に合った植える場所や日の当たり方などが工夫されていて、研究のための植物園であり、遊びのために来るところではないことを実感しました。印象に残ったのは、がんの抗がん剤がカンレンボクという植物から作られているということです。実際に今も使われていて、病院の治療の面でも薬草が活躍していることについて知ることができました。

* 一つの薬の背景にはたくさんの研究者の長年の努力が込められていること、発明・開発しても実際使われるようになるまでにはたくさんの実験をし、信用を得なければならないことも分かりました。ネットに頼るのではなく、実際に足を運んで自分の身体で体験する琴の大切さに気づくことができました。これからは、新たな発見と共に経験も積んでいきたいです。