大阪大学 医学部 教授 原田 彰宏 先生の特別授業

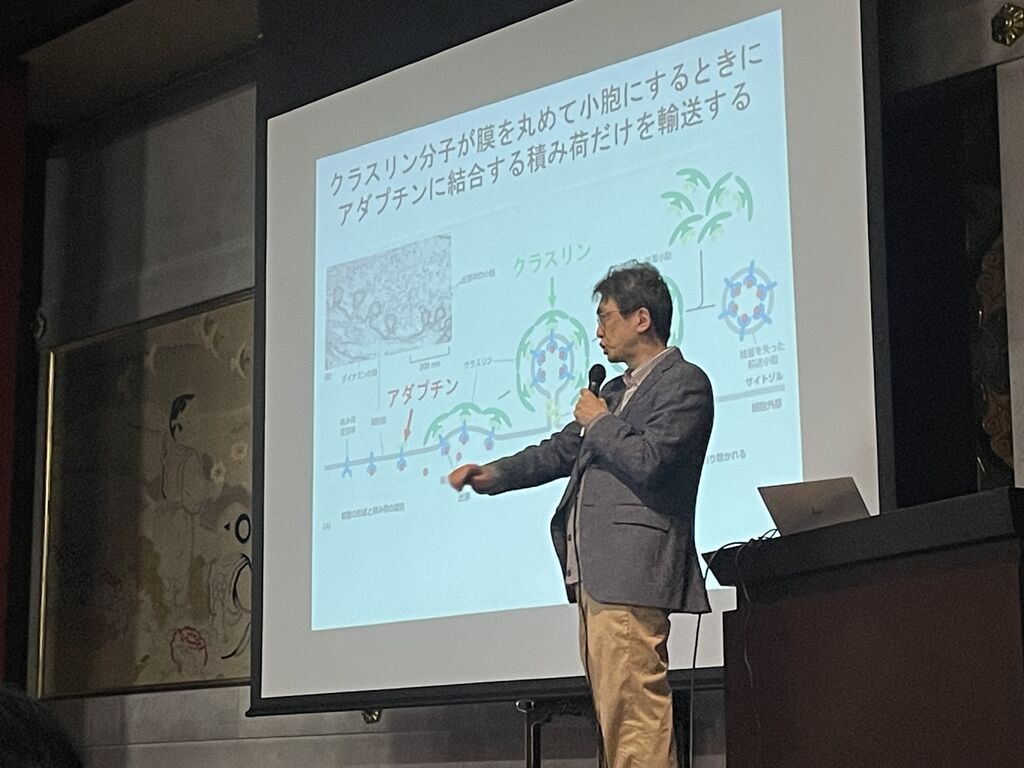

1月29日(水)放課後、高校1・2年生の希望者162名が大阪大学大学院 医学系研究科 細胞生物学 教授 原田彰宏(はらだあきひろ)先生による特別授業を受講しました。授業テーマは「働く(動く)細胞小器官」で、「体の中にある細胞のはたらきについては、マンガ、アニメ、映画にもなった『はたらく細胞』などでよく知られるようになってきた。では、細胞の中はどうなっているのだろうか?この授業では細胞の中にある細胞小器官の働きや動きについて動画などを使ってお話しする予定である。」という内容でした。1時間の講義のあと、質疑応答の時間を10分程度設けて頂きました。そのあとにも数名の生徒が、個別に原田先生の元へ積極的に質問に伺っていました。受講の姿勢のみならず、授業の感想文からも生徒が大きな学びと興味・関心、刺激を得たことがよくわかりました。貴重な授業を実施して下さった原田先生に改めて感謝と御礼を申し上げます。

以下、生徒の感想文をご紹介します。

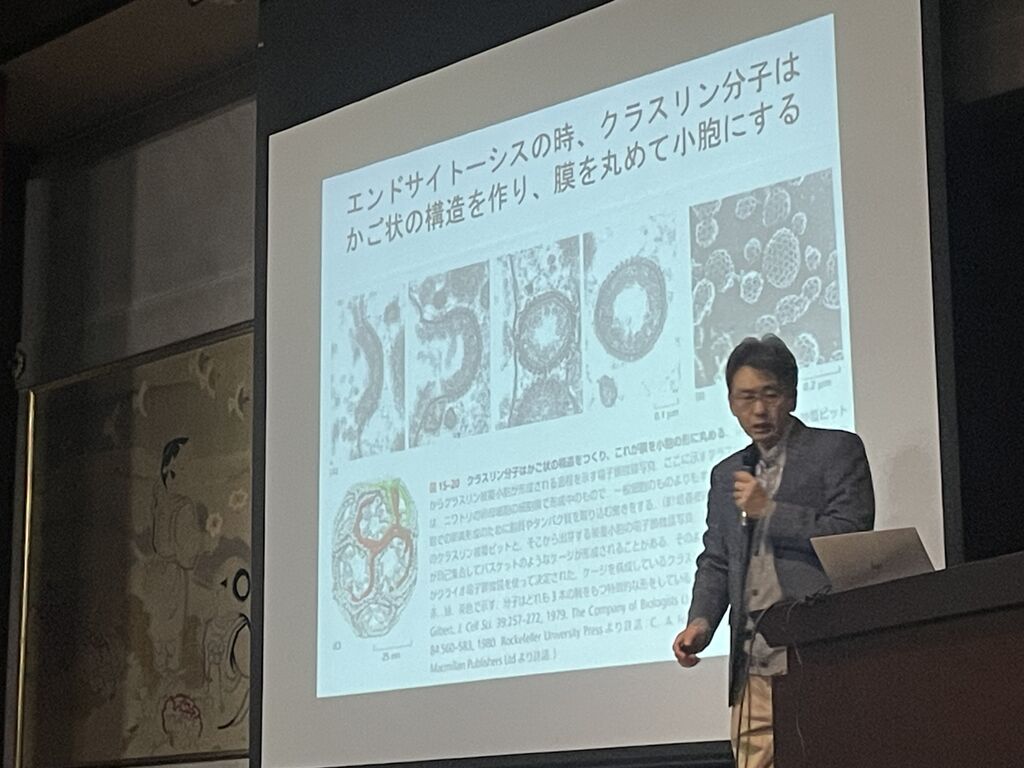

『今回の講義の中で一番印象的だったことは、小胞体のエンドサイトーシスによって細胞がウイルス感染するということで、まさか小胞体がウイルス感染に関わっているとは思っておらず、とても驚きました。細胞がウイルスに感染するメカニズムについて詳しく調べたことがなかったので、新たな学びを得られたことに喜びを感じました。また、正常な細胞とがん細胞内の、細胞小器官の働きの違いについて質問させて頂きましたが、がん細胞ではタンパク質合成を行うリボソームを多く産生するために核小体が大きくなるというお話と、既に生物基礎の授業で学んでいた知識が結びついたことがとても面白く、興味深かったです。貴重な講義を拝聴することができました。有難うございました。』(高校1年)

『今回の特別授業で細胞の中がどれだけ奥深いものなのかを知ることができました。私はこれまで細胞の中について学んできたので、細胞小器官の働きや動きについて少しは分かっているつもりでした。しかし、原田先生の授業をきいて私の知っていた知識はその少しにも至らないことを感じました。1つ1つの細胞小器官には人間の手では作ることがすごく難しい構造があって、1カ所何か機能が不足するだけで病気になることがあるということを知り、人間がどれだけすごい生き物なのかを知ることができたと思います。今回、大学の教授のお話を聞くことができて、大学生になるのが楽しみになりました。お話を聞くことができて嬉しかったです。』(高校1年)

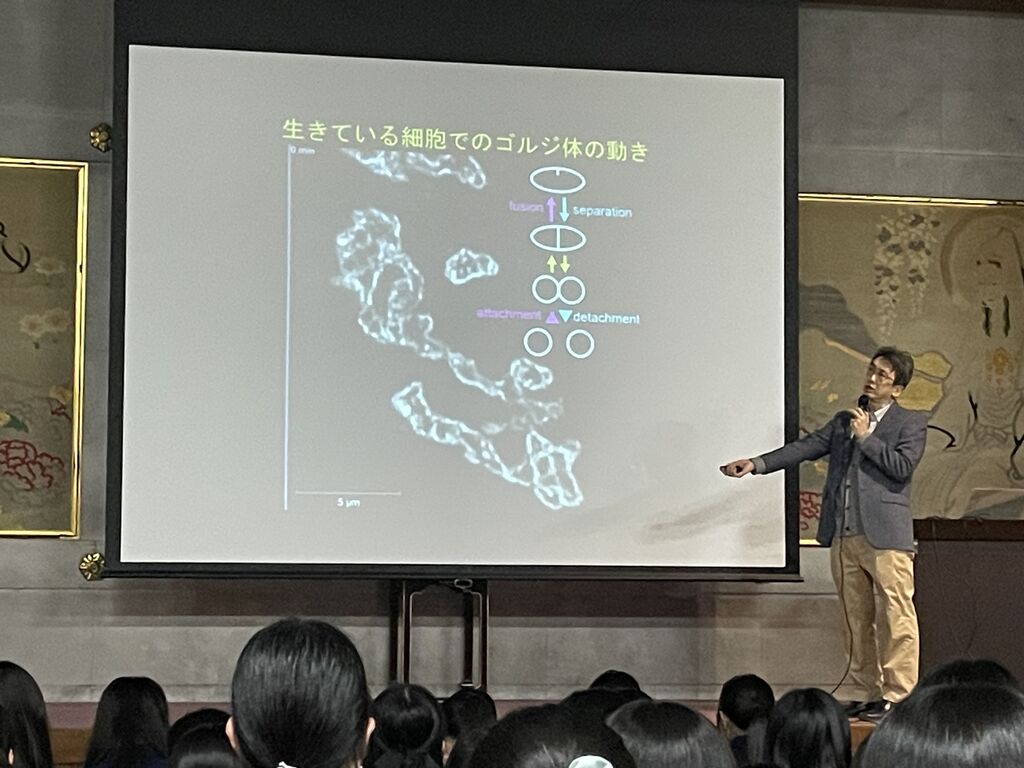

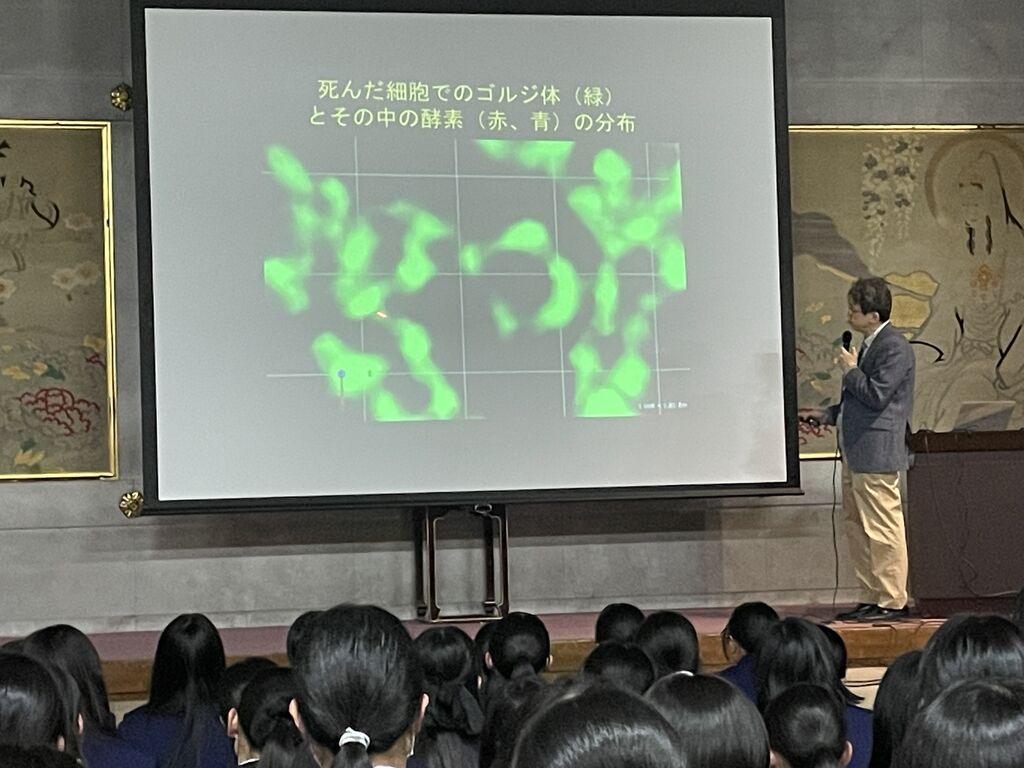

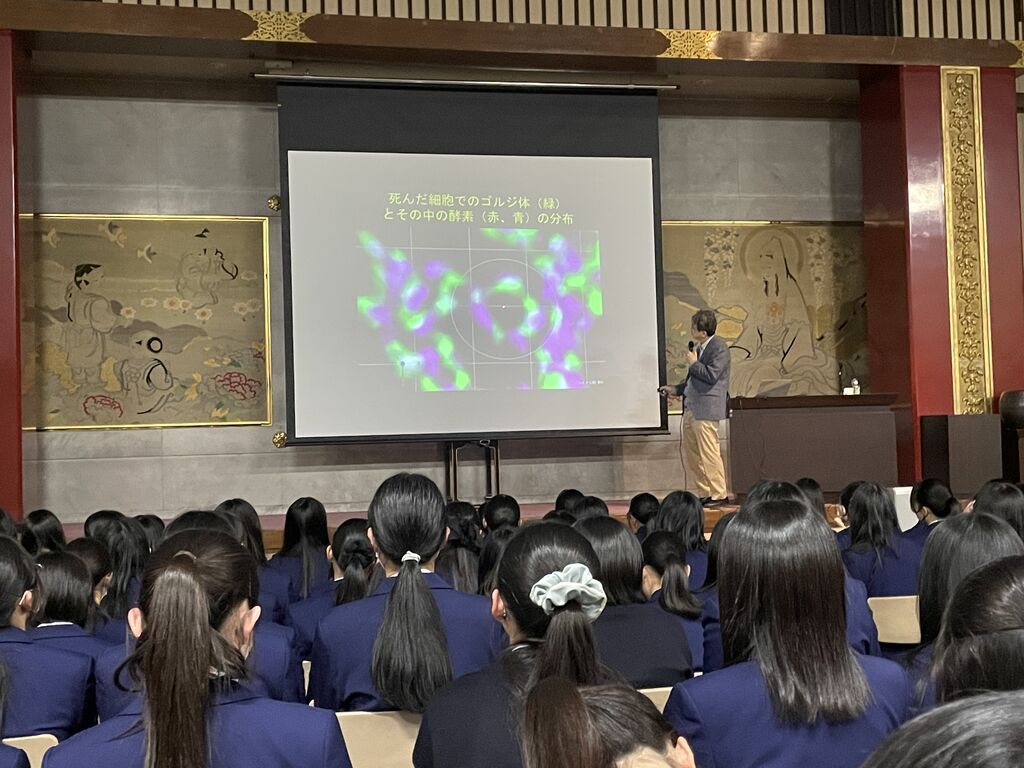

『一つの細胞に、多くの細胞小器官があり、こんなに多くの細胞小器官は必要なのかと前に思っていたのですが、細胞小器官は一つだけで、タンパク質の取り込みや放出などの一連の過程を完了するのではなく、リボソームでタンパク質を合成し、小胞体が融合したり動いたりしてゴルジ体に運び、タンパク質が濃縮されるといった、細胞小器官一つ一つが協力し合って過程を完了させ、どの一つが欠けてもダメだということがわかりました。実際にはたらいている様子を見て、今まで思ってたよりもずっと細かくて小さなはたらきが細胞内で行われていることがわかり、生物の細胞の仕組みは計り知れないことを感じました。私は将来、再生医療の研究に携わりたいと思っているので、人工多能性幹細胞などの細胞小器官がどういうふうに分化していくのか、考えながら知識を増やしていこうと思います。』(高校2年)

『細胞小器官を「細胞の頭脳」のように、体の機能に例えられていたことが印象に残りました。体の中の器官の役割と、細胞内での細胞小器官の役割が似ているというのはマトリョーシカのようで面白いと感じました。また、どの細胞小器官も、様々なタンパク質の絡み合った複雑な働きをしていて、生物というものの奥深さに驚かされます。どのようにして、このような器官を手にすることができたのが、またどのようにして新たな器官は生じるのか、人間の体に対する興味が次々に湧いてきました。さらに、人間の体の中の器官や細胞、遺伝子が何をしているかを解明していくほどに、治療可能な病気が増えていくというお言葉を聞き、基礎研究の重要性を再認識しました。』(高校2年)