中3顕道コースの生徒が近畿大学の原子力研究所を訪問しました

5月19日に、中学3年生の顕道コースの生徒が、近畿大学の原子力研究所を訪問しました。中学3年生の顕道コースの生徒は現在、「放射線」をテーマに探究学習を行っており、原子炉の仕組みや、原子炉内での核分裂連鎖反応についての知識や情報を得ることを目的としています。

原子炉見学や環境放射線測定を行うことで、少しずつ放射線がどのような性質を持つものかを理解する良い機会となりました。丁寧な説明で生徒たちは事前に調べた内容よりも多くのことを学びました。

近畿大学の原子力研究所の皆様、そして関西原子力懇談会の皆様、お忙しい中ご対応いただき、本当にありがとうございました。

【参加した生徒のワークシートより抜粋】

* 「1W」というキーワードが印象に残っています。これは、近畿大学の原子炉が、定格出力1Wであり、大型の原子力発電所の熱出力の約30億分の1の大きさ、つまり、極めて「安全」であることをわかりやすく伝える言葉だからだと私は思いました。人は、原子力と聞くと、はじめに「危険」などマイナスなイメージを持ちがちなように思えます。私は

今回の近畿大学の原子炉訪問を通して、近畿大学の原子炉、または原子力について少し怖い、と思っていましたが、これからのエネルギーを背負っていく、頼もしい原子力はすばらしいなと感じるようになりました。また、物事を決めつけ、ただ一方向からだけ見るのではなく、沢山の方向から見て判断し、良い面や悪い面の両方を知っていけたらいいと思いました。

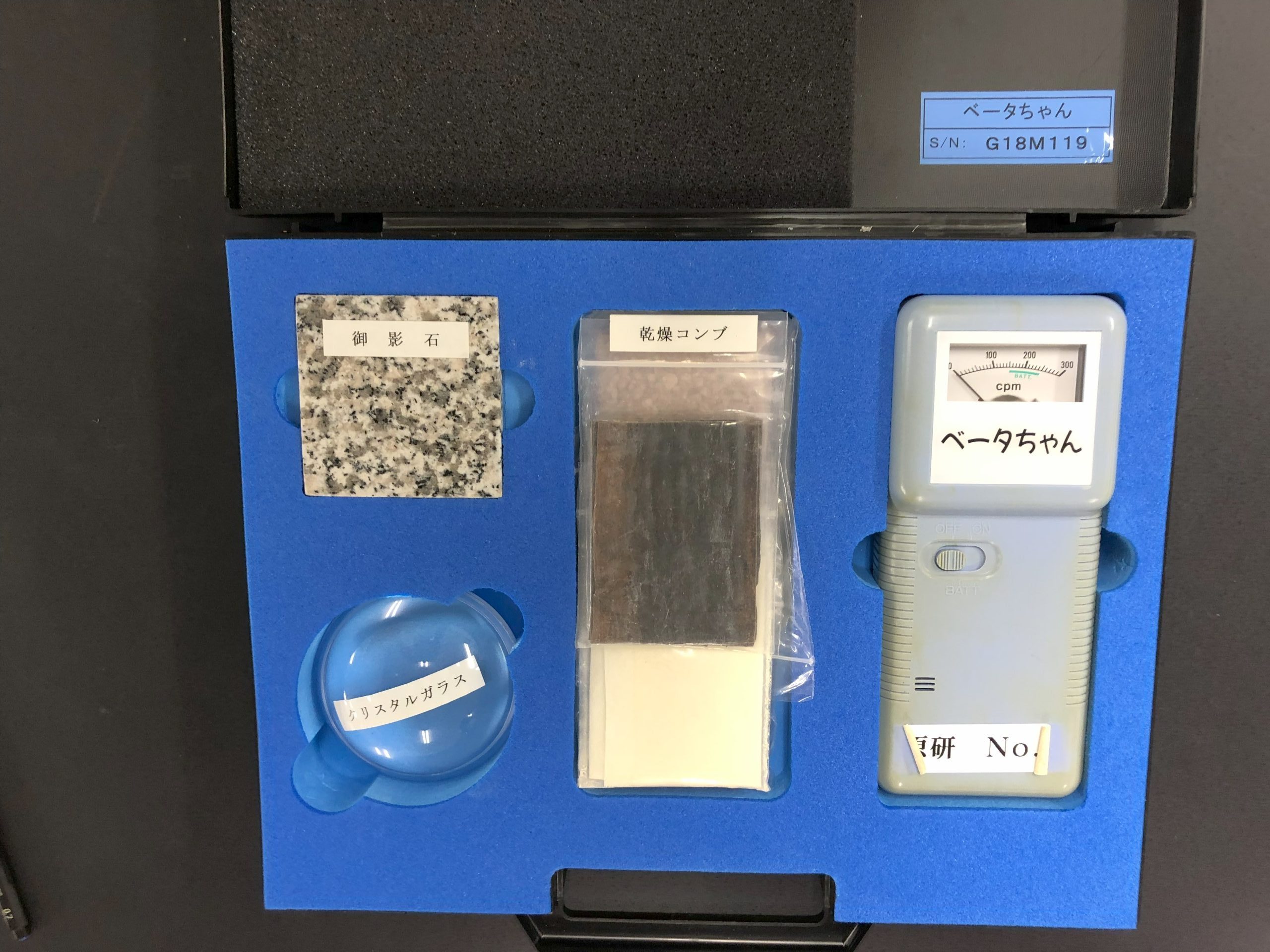

* ベータちゃんでの放射線測定でも、スタッフの方が分かりやすく説明してくださり、大気中だけでなく、思ったよりも身近な物からも放射線が出ているのだと実感した。ラジウム温泉などのように放射線は使い方によって人の助けにもなるものだと思いました。今後の探究活動においても 放射線に対する正しい知識を持つことを意識して、知らないからこれは~だというような考えを持たないよう積極的に調べて学ぶようにしたいと思いました。

* 近畿大学の原子炉について調べていたときには、上から見た構図や制御棒、反射体以外にある周りの5本の管の役割が分かりませんでした。実際に行ってみると、想像より大きくかけ離れており、大変興味深く、しっかりと理解することができました。また、極低出力の1Wで試料入れできることが他の原子炉と違う魅力的なところだと思いました。関心を深めてみると、科学技術や環境問題、社会問題、さらには宇宙にまでつながっていくことに驚きました。

* 今まで原子力発電所で起きたことを聞いただけで悪いイメージをつけてしまっていたけれど、実際に確かめると、そのことを大きく超える別のイメージがあったりしたので、自分の目で判断しなければいけないと思いました。

* 原子炉の真ん中に穴があいていたことに気付き質問すると、その穴には放射線について試したいものを入れ、放射線をあてることでどのような影響が出るのかを調べるためだと聞きました。過去には電子機器やips細胞、ネズミなどを入れて試験したそうです。

* 誰かがケガをしたら、どんなに軽傷でも「原子炉で起こった事故」と大げさにされてしまう、という言葉にも衝撃を受けた。スタッフの方々は普段から普通の仕事以上に気を使 っていることに気付いて、尊敬した。

* 一番印象に残ったものは原子炉の制御室のSCRAMというところです。それは、震度4以上の地震が来たら勝手に止まるようなものがあり、出力1Wしかない原子炉でも震度4以上で止まる信号が受信されるということにとても驚きました。しかし、それと同時に、震度4で止めないといけないくらい、放射性物質が外に出て、危険な状態になるということなので、とても怖いものなのだと改めて感じました。

* どの物質がどのくらいの放射線が放出されているのかを「ベータちゃん」で測定した。いつも身近にある「ガラス」が意外と多く驚いた。そして自分の手からも50cpmほどだったが、放射線が出ていたのを数で感じた。