オーケストラ部が第32回全国高等学校選抜オーケストラフェスタに出演しました!

京都女子中学高等学校オーケストラ部は、2025年12月25日(木)、東京都の日本青年館ホールで開催された 「第32回全国高等学校選抜オーケストラフェスタ」 に出演しました。

今回は遠征のため、中学3年生と高校1・2年生のメンバーで参加し、ヴェルディ作曲 《歌劇『運命の力』序曲》 を力強く演奏しました。

さらに、厳しい録画審査を通過した高校生の一部メンバーは、

· 選抜弦楽オーケストラ として、ベートーヴェン作曲 弦楽四重奏曲第11番 ヘ短調 Op.95《セリオーソ》 第1・4楽章(弦楽合奏版)

· 選抜オーケストラ として、モーツァルト 《魔笛》序曲 やドヴォルザーク 交響曲第9番 ホ短調 Op.95《新世界より》 第1楽章

を演奏しました。

※掲載写真は最高学年の高校2年生のみです。

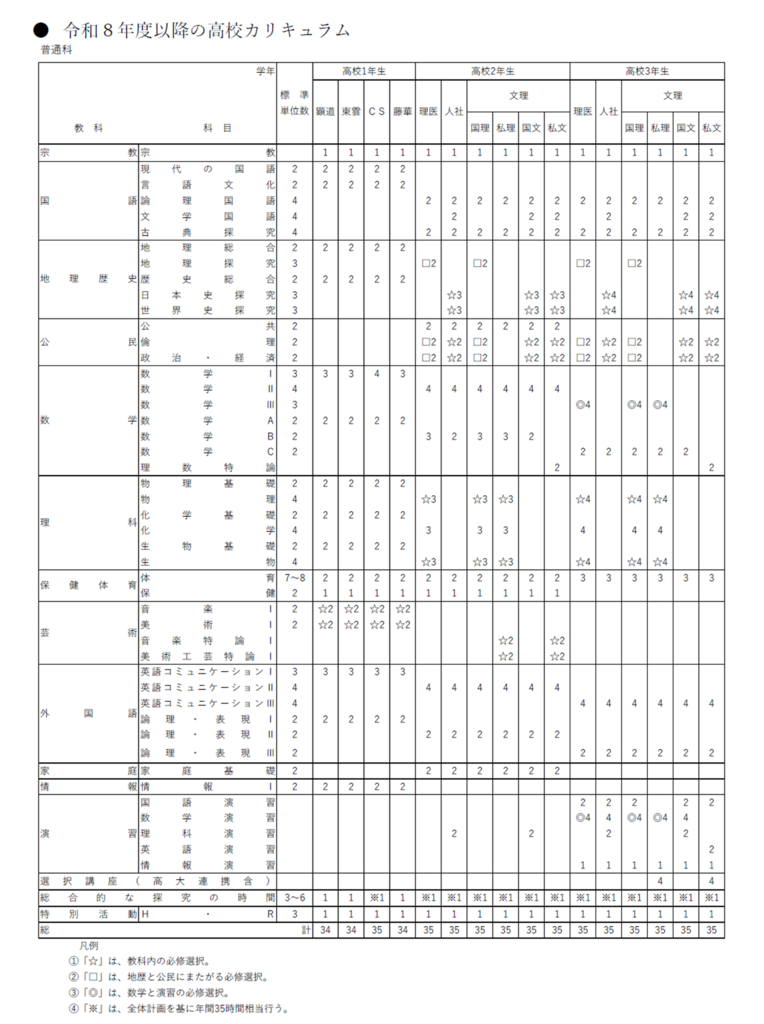

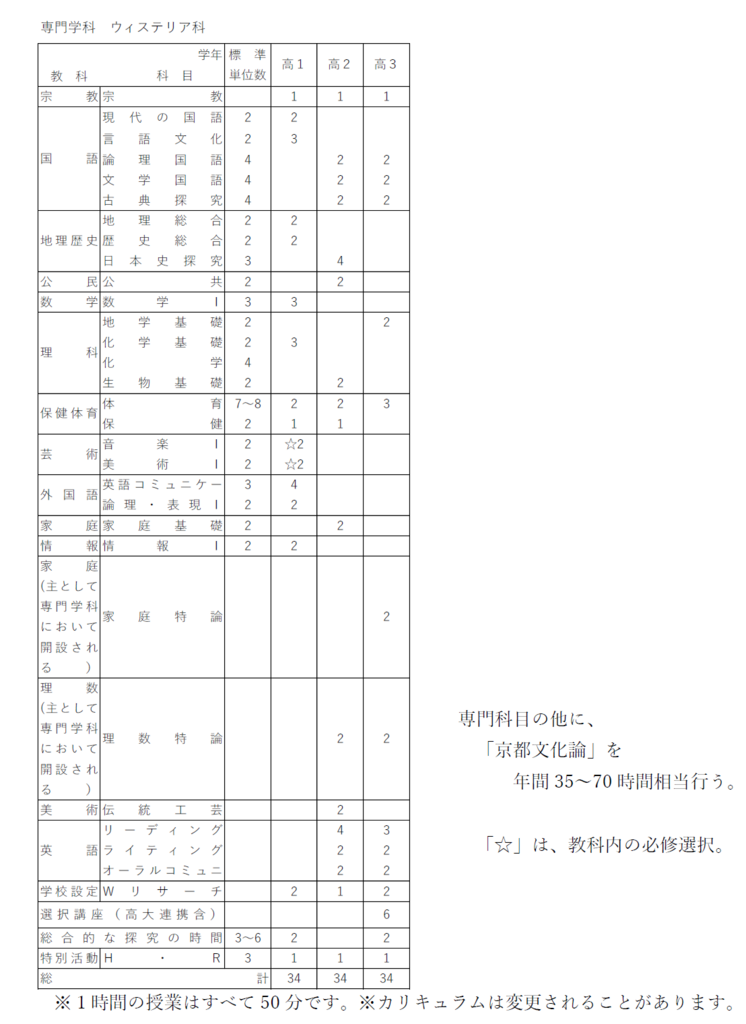

令和8年度以降の入学生の高等学校教育課程(カリキュラム)をお知らせします。

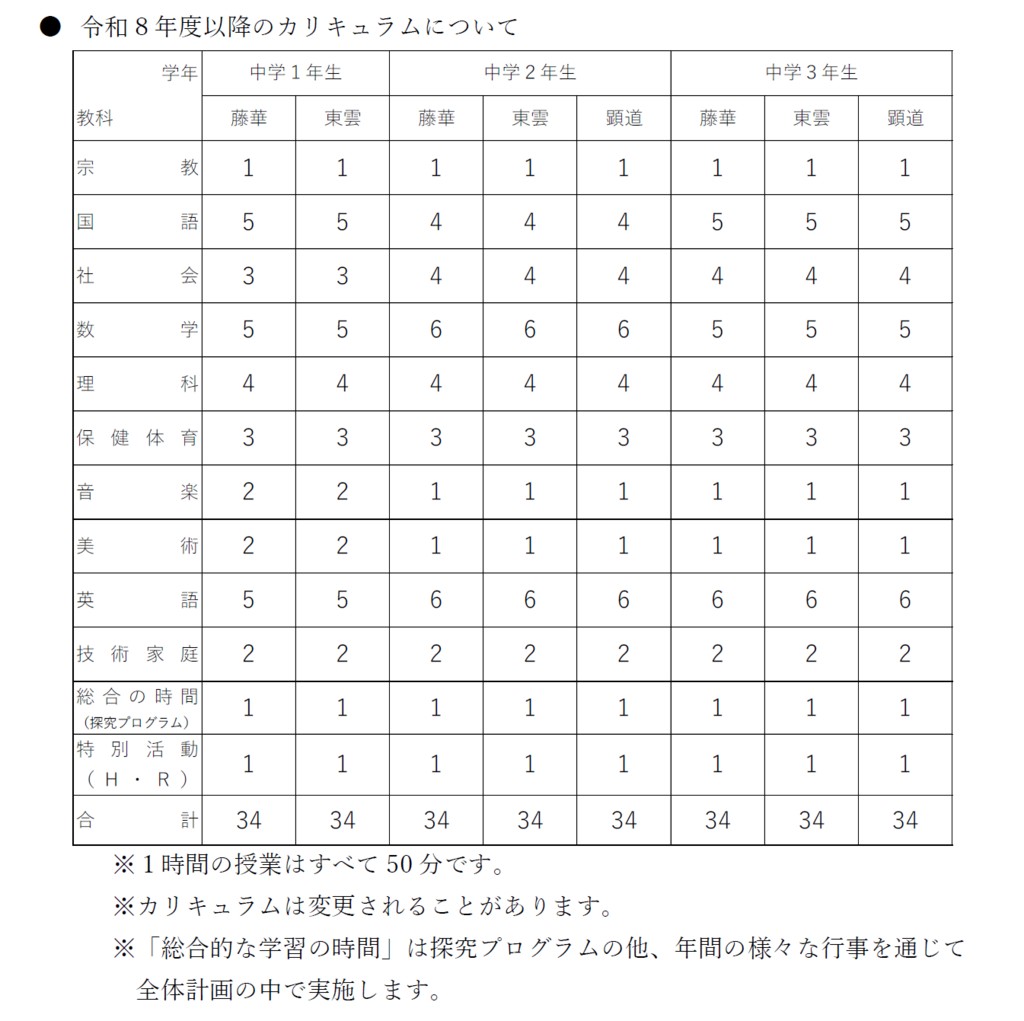

令和8年度以降の入学生の中学校教育課程(カリキュラム)をお知らせします。

11月15日(土)、大学E校舎にて第92回教育懇談会を行いました。教育懇談会とは、保護者の方々と教員が共に学ぶ機会として、本校で長く続いている行事です。

今回は東京大学生産技術研究所教授の沖大幹先生をお招きし、『地球をめぐる水とみずをめぐる私たち』~牛丼一杯にどのくらいの水が必要?文系理系どうやって決める?どうして数学を勉強するの?~という演題でご講演いただきました。

身近な水について、多様なデータを用いながら、常識が変わるような興味深いお話を聞くことができました。日本で当たり前のように持っている、水道の蛇口をひねると飲み水を得ることができるという価値観は、世界では大変少数派であることを始め、この先の自然環境や世界情勢の変化によって、われわれの「当たり前」は変化していく可能性があるというお話を聞くことができました。文系理系を選択する際に考えるべきことや、これからの社会を生きていく上でどのように物事を捉えていくのかなど、示唆に富むお話を生徒たちが顔を上げて受け止めていたことが印象的でした。

百三十名を超える保護者の方々・生徒さんが参加してくださり、大盛況のうちに終わりました。

顕道コース高1は、10月8日(水)に和歌山県立医科大学を訪問しました。図書館やスキルスラボ、ドクターヘリの見学に加え、内科学第2講座の蘆田 玲子(あしだ れいこ)准教授による模擬授業を受講させていただきました。また、現在同大学医学部医学科に在学中の本校卒業生による講演も実施され、進路選択や大学生活について貴重なお話を伺うことができました。

今回の訪問を通して、生徒たちは医療現場の最前線に触れ、医学への理解を深めるとともに、自らの進路について考える貴重な機会を得ることができました。模擬授業を通じて学びへの意欲も高まり、生徒たちにとって大きな動機付けとなりました。このような貴重な機会をいただいた和歌山県立医科大学の皆様に、心より感謝申し上げます。

以下生徒の感想を掲載いたします。(2名)

- ●今回の見学では、普段なかなか見ることができない医療の現場や、医学生の学びの場を実際に体験することができ、とても貴重な時間となりました。特に印象に残ったのは、ドクターヘリの見学です。実際に乗せていただき、患者さんの搬送方法などを間近で見学しました。テレビで見るのとは違い、命を救うために一秒でも早く現場に向かう医療従事者の強い使命感を感じました。また、医学生が受ける授業やスキルスラボでも多くの学びを得ました。スキルスラボでは、実際に体験を通して、医学生がどのように実践力を身につけているのかを知ることができました。中でも、心臓の鼓動や脈を再現できるベッド型の患者シミュレーターを使ったクイズ形式の体験はとても興味深かったです。今回の訪問を通して、医療は知識だけでなく、それをどう活かすかが重要であることを実感しました。チームで命を守る現場に触れ、医師になりたいという思いがさらに強くなりました。

- ●和歌山県立医科大学は設備がとても整っており、学びやすい環境だと感じました。特に、医学部・薬学部・看護学部それぞれに設けられた図書館には、想像を超える蔵書があり、その規模に圧倒されました。医学生が受ける授業を受講し、その難しさを体験し、自分も今の勉強をもっと頑張ろうという意欲がわきました。スキルラボでは、実際の診療前に医学生がどのように経験を積んでいるのかを体験を通して学びました。実際に、心臓が正常に働いていない場合に、患者の脈がどのように変化するのかを体感しましたが、その種類の多さに驚きました。医師や医学生がこれらを覚え、正確に把握していることに深い尊敬の念を抱きました。また、テレビでしか見たことがなかったドクターヘリを実際に目にし、中にも入らせていただきました。コンパクトな機体の中に多くの医療機器が備えられていて、とても印象的でした。

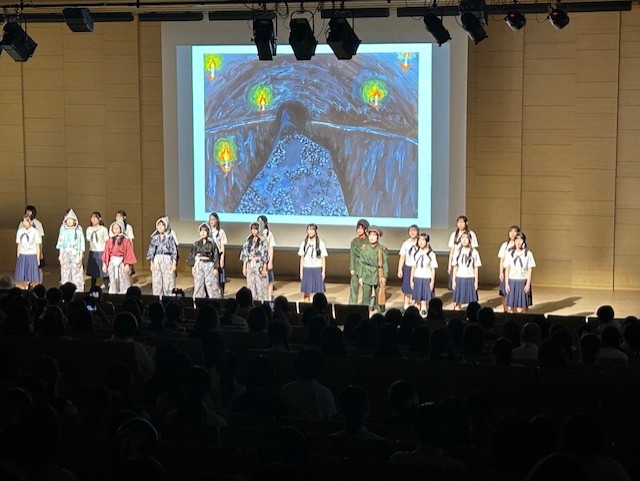

2025年8月8日(金)に大阪と東京の2会場で同時開催された『日経STEAM2025シンポジウム』に、高校1年顕道コースの生徒と高校2年Ⅲ類型の有志生徒が参加しました。出場したプログラムは、『私たちは問う 自由で豊かな未来のために 発表コンテスト』、『探究ポスター発表 アイデアの泉』、『デジタルアート発表・展示会』です。

『デジタルアート発表・展示会』では、最優秀賞である「上田バロン賞」を受賞しました。また、『私たちは問う自由で豊かな未来のために 発表コンテスト』でプレゼン発表し、「SteAm特別賞」を受賞しました。

また、『サントリーSunRISEフェロー特別セミナー』を受講し、『DIS STEAMゼミ』、『若手研究者との座談会』などの様々なプログラムにも参加・見学しました。全国から参加しておられる皆様の発表や交流を通して、大きな刺激と学びを頂きました。貴重な機会を頂いたことに、日本経済新聞社及びご参加の皆様に御礼申し上げます。

日経STEAM https://steam.nikkei.com/

【デジタルアートのテーマ・作品解説】

世界各地で悲惨な紛争が絶えない現代。紛争地域では、人々の命とともに、その地の文化も危機に瀕している。時代を超えて受け継がれてきた文化は、人々の魂だ。例えば、現在戦争の真っ只中にあるウクライナでは、日々多くの文化が消えゆこうとしている。その風土で育まれてきた文化が失われることは、人々の心に深い傷を残すことになるだろう。しかし、文化は希望の光だ。戦火で傷ついた人々の心のよりどころとなり、復興の架け橋となる。ウクライナ文化を中心に文化の価値を描いたこの作品は、文化を守ることが平和への道しるべとなることを伝えたい。争いによってかけがえのない文化が失われることなど決してあってはならない。未来の予測が困難な今こそ、先人たちが守り抜いてきた文化に希望を、そして光を見出すべきだ。