中学剣道部_5名初段合格しました

2025年7月27日(日)に京都市武道センターにて行われました、令和7年度第一回定例段位審査会にて、本校中学剣道部員5名が初段に合格いたしました。

審査会では、他校生徒2名との互角稽古(実力が同等の相手が一定時間に技を出し合う稽古)の他、日本剣道形一本目から三本目の審査、学科審査とありますが、5名とも初挑戦で初段に合格いたしました。

本校剣道部は府内女子校で唯一の剣道部ですが、日々大会での勝利や個々の昇段に向けて稽古に励んでおります。

今後とも応援の程よろしくお願いいたします。

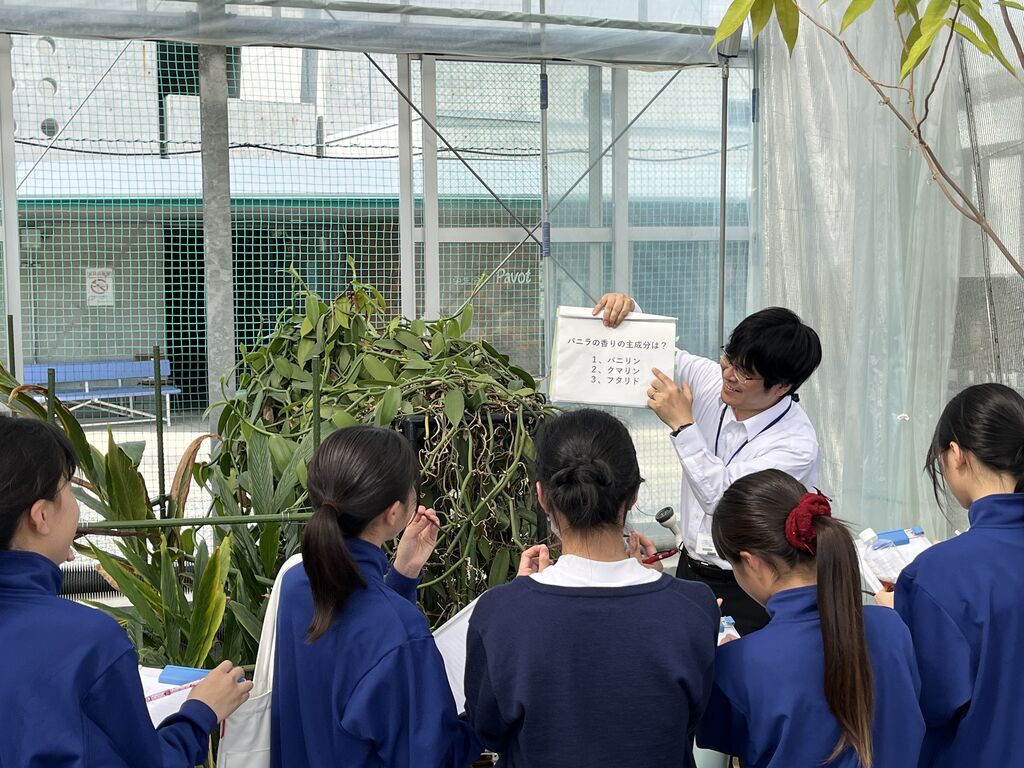

6月12日に、中学2年生の顕道コースの生徒が、京都薬科大学の薬草園を訪問しました。中学2年生の顕道コースの生徒は現在、「薬学」をテーマに探究学習を行っています。

薬草園を訪問する前に、薬草園にある植物について調べ、その後に実際に訪問することで、薬草に関する知識を深めることができました。案内をしてくださった先生方が、生徒たちに1つずつ丁寧に薬草を教えてくださり、生徒たちは熱心にお話を聞き、観察していました。

京都薬科大学の皆様、お忙しい中ご対応いただき、本当にありがとうございました。

【参加した生徒のワークシートより抜粋】

* 京都薬科大学薬用植物園に訪問して、初めて自分の目で薬草を見て回ることができて、とても楽しかった。特に印象に残っているものは、バニラの匂いだ。バニラは、アイスクリームやお菓子などに使われるそうだ。実際に匂ってみると、想像しているバニラの香りではなく、木のような香りがした。他にも、茎の形が四角形であったものや、独特の香りがするものなど、実際に薬草を見ないと知ることができなかったことをたくさん知ることができた。

* 自分から積極的にスタッフの方のお話を聞かなければ得られなかった情報をたくさん知れて嬉しかったです。また、とても広くたくさんの薬草を見ることができ、あまりできないような体験をさせてもらったと感じています。スタッフの方に声をかけた時も、丁寧に対応してくださったので、とても詳しく植物について知れました。

* 新しいことを知るのは、道の世界に一歩踏み出したようで、喜びでいっぱいでした。ですが、それと同時に新たな疑問も生まれます。これからは、知ることへの楽しさと、新たな疑問を解決する姿勢を忘れずに探究の活動をしていきたい。そう思わせてくれた、今回の貴重な体験でした。

* 私が印象に残ったものはチョウセンゴミシの味についてです。その味は五つ(酸・苦・甘・辛・鹹)あり、感じた味によって人の体質が分かるというものです。薬の味について考えたことがあまりなかったためとても興味深かったです。これらが薬になっていくと思いながら話を聞いていると今回見ることができなかった薬草についても詳しく調べたいと思います。薬草にあまり興味が無かった私でも今回の訪問を通して少し気にして薬を摂取しようと思えました。

* 私は、今回京都薬科大学薬用植物園を訪問し、薬草は自分が思っていたより身近な存在だということに気付きました。スタッフの方がアマチャはアジサイの仲間だとおっしゃっていたり、ゴボウは縄文時代から日本にあったということを聞いたりして、生薬として使われている薬草は決して私の生活から離れたものではないのだと実感できました。また、ゴボウを実際に見て、その葉の大きさに驚きました。ゴボウを見る機会は今の生活では全くなく、イメージしていたものとの違いは今も印象に残っています。

* この校外学習で、普段見ることができないような植物を間近で観察でき、調べるだけでは分からないようなこともたくさん学べたので、これがとても貴重で良い機会になったと感じました。私は生薬に関して何も知らない状態で探究の授業に臨んでいましたが、今回の訪問を通して、生薬と人間の生活は密接に関係し、それは昔から今まで続いてきたことに気づき、自分が知らないことも実は生活と関係していることがあるのだと思いました。今後、私が探究活動をしていく中で、自分が知らない・興味のないことも、それだけで終わらせず、自分の生活とも関係しているかもしれない身近なこととして、いろいろな物事を考えていきたいと思います。

* 私は今回生まれて初めて薬草の植物園に行きました。植物園といえば、森のように生い茂っているイメージが大きく、広いのを予想していましたが、意外と規模が小さくて驚きました。でも、種類は多く、それぞれの植物に合った植える場所や日の当たり方などが工夫されていて、研究のための植物園であり、遊びのために来るところではないことを実感しました。印象に残ったのは、がんの抗がん剤がカンレンボクという植物から作られているということです。実際に今も使われていて、病院の治療の面でも薬草が活躍していることについて知ることができました。

* 一つの薬の背景にはたくさんの研究者の長年の努力が込められていること、発明・開発しても実際使われるようになるまでにはたくさんの実験をし、信用を得なければならないことも分かりました。ネットに頼るのではなく、実際に足を運んで自分の身体で体験する琴の大切さに気づくことができました。これからは、新たな発見と共に経験も積んでいきたいです。

6月11日(水)、中学1年生216名が校外学習として日本国際博覧会(大阪・関西万博)会場に行きました。未来の科学技術や国際的な文化に触れることで、主体的に世界に関係を捉えようとする姿勢と、人類共通の課題解決を考える探究心を育むことを目的としています。

昨日の大雨の影響で一部の交通機関に遅れがありましたが、全員無事、現地に到着することができました。平日にもかかわらず会場内には多くの入場者がいましたが、生徒たちはワークシートを持ちながら班ごとに目的のパピリオンを目指して行動していました。

最後はクラスごとに集合写真を撮って解散しました。今回の校外学習によって、世界に対する見識を深め、自身の多様性を涵養する良い機会となったことでしょう!

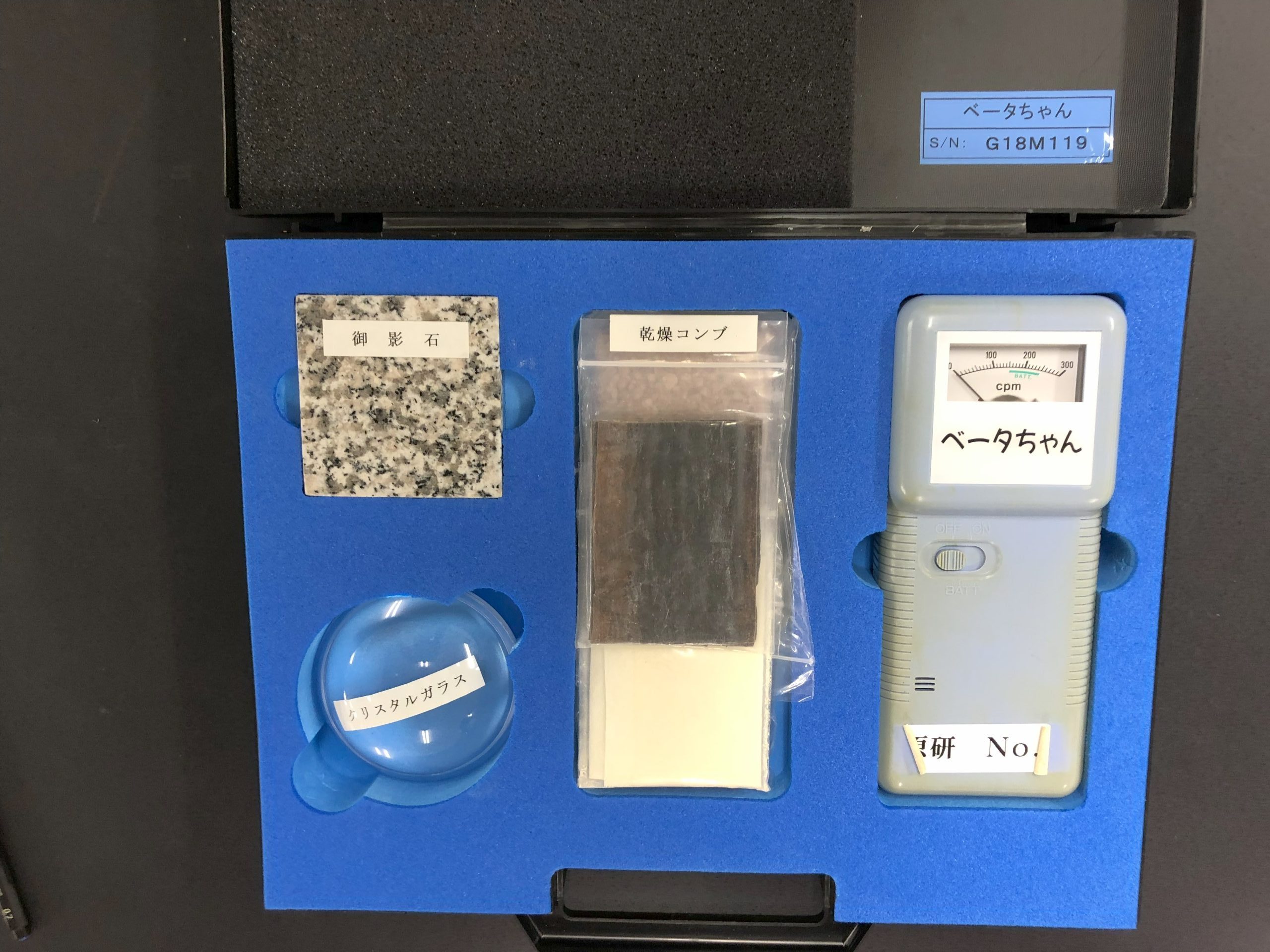

5月19日に、中学3年生の顕道コースの生徒が、近畿大学の原子力研究所を訪問しました。中学3年生の顕道コースの生徒は現在、「放射線」をテーマに探究学習を行っており、原子炉の仕組みや、原子炉内での核分裂連鎖反応についての知識や情報を得ることを目的としています。

原子炉見学や環境放射線測定を行うことで、少しずつ放射線がどのような性質を持つものかを理解する良い機会となりました。丁寧な説明で生徒たちは事前に調べた内容よりも多くのことを学びました。

近畿大学の原子力研究所の皆様、そして関西原子力懇談会の皆様、お忙しい中ご対応いただき、本当にありがとうございました。

【参加した生徒のワークシートより抜粋】

* 「1W」というキーワードが印象に残っています。これは、近畿大学の原子炉が、定格出力1Wであり、大型の原子力発電所の熱出力の約30億分の1の大きさ、つまり、極めて「安全」であることをわかりやすく伝える言葉だからだと私は思いました。人は、原子力と聞くと、はじめに「危険」などマイナスなイメージを持ちがちなように思えます。私は

今回の近畿大学の原子炉訪問を通して、近畿大学の原子炉、または原子力について少し怖い、と思っていましたが、これからのエネルギーを背負っていく、頼もしい原子力はすばらしいなと感じるようになりました。また、物事を決めつけ、ただ一方向からだけ見るのではなく、沢山の方向から見て判断し、良い面や悪い面の両方を知っていけたらいいと思いました。

* ベータちゃんでの放射線測定でも、スタッフの方が分かりやすく説明してくださり、大気中だけでなく、思ったよりも身近な物からも放射線が出ているのだと実感した。ラジウム温泉などのように放射線は使い方によって人の助けにもなるものだと思いました。今後の探究活動においても 放射線に対する正しい知識を持つことを意識して、知らないからこれは~だというような考えを持たないよう積極的に調べて学ぶようにしたいと思いました。

* 近畿大学の原子炉について調べていたときには、上から見た構図や制御棒、反射体以外にある周りの5本の管の役割が分かりませんでした。実際に行ってみると、想像より大きくかけ離れており、大変興味深く、しっかりと理解することができました。また、極低出力の1Wで試料入れできることが他の原子炉と違う魅力的なところだと思いました。関心を深めてみると、科学技術や環境問題、社会問題、さらには宇宙にまでつながっていくことに驚きました。

* 今まで原子力発電所で起きたことを聞いただけで悪いイメージをつけてしまっていたけれど、実際に確かめると、そのことを大きく超える別のイメージがあったりしたので、自分の目で判断しなければいけないと思いました。

* 原子炉の真ん中に穴があいていたことに気付き質問すると、その穴には放射線について試したいものを入れ、放射線をあてることでどのような影響が出るのかを調べるためだと聞きました。過去には電子機器やips細胞、ネズミなどを入れて試験したそうです。

* 誰かがケガをしたら、どんなに軽傷でも「原子炉で起こった事故」と大げさにされてしまう、という言葉にも衝撃を受けた。スタッフの方々は普段から普通の仕事以上に気を使 っていることに気付いて、尊敬した。

* 一番印象に残ったものは原子炉の制御室のSCRAMというところです。それは、震度4以上の地震が来たら勝手に止まるようなものがあり、出力1Wしかない原子炉でも震度4以上で止まる信号が受信されるということにとても驚きました。しかし、それと同時に、震度4で止めないといけないくらい、放射性物質が外に出て、危険な状態になるということなので、とても怖いものなのだと改めて感じました。

* どの物質がどのくらいの放射線が放出されているのかを「ベータちゃん」で測定した。いつも身近にある「ガラス」が意外と多く驚いた。そして自分の手からも50cpmほどだったが、放射線が出ていたのを数で感じた。

中学校コーラス部よりご報告です。

5月19日、世界へ発信する国内最大規模の音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN」より、各部門の授賞式に先立ちまして、京都(ロームシアター)でコンサートが開催されました。

中学校コーラス部は、元宝塚歌劇団であり第19代目「うたのおねえさん」として知られる、はいだしょうこさんとコンサートで共演しました。

演目は、ジブリ映画「天空の城ラピュタ」より「君をのせて」です。

一緒に出演してくれたのは、今年度より創設された京都女子大学附属小学校コーラス部の6年生と5年生の皆さんです。

収録の現場では日頃からテレビで見ていた有名芸能人や有名アイドルの方と何度も顔を合わせる機会がありました。決して騒ぐことなく、小中学生の皆さんは礼儀正しくご挨拶することができました。芸能人やアイドルの方も、こちらに対して「よろしくお願いします。」と、ステージパフォーマーとして迎え入れてくださり、同じ目線でご挨拶してくださったこと、これは大変貴重な経験になったと思います。

演奏後には、はいだしょうこさんが小中コーラス部の全員と握手してくださりました。中にはハグをしてもらった人まで、、、。

一生忘れられない体験となりました。

演奏後の集合写真も掲載させていただきます。

放送日時予定:2025 年 5 月 25 日(日)16 時~17 時 15 分(テレビ東京系)

2025 年6月4日(水)19 時~21 時(BS テレビ東京)

配信:YouTube (全世界配信予定)

4月18日(金)から19日(土)にかけて、京都府立丹波自然運動公園にて中学新入生の宿泊研修会を実施しました。

この研修では、集団生活を通して他者とともに生きる素晴らしさを楽しく学び、仲間と互いに理解を深めながらチームワークについて考え、これからのクラス・学年作りに繋げます。

1日目、昼の研修では屋外で体を動かすことを中心とした仲間づくりのためのアクティビティを行いました。夜の研修では体育館に集合し、自分たちのクラスをどんなクラスにしたいのか、そのためには具体的にどんなことをすればよいのか、言葉だけでなく行動に移せる具体的な目標を、みんなで考えみんなで言葉にしていきました。

2日目、体育館でクラス単位の最終プログラムをおこない、その後挑んだのは学年全員での「ヒューマンチェア」。学年全員が円になり、後ろの人の膝の上に座る。後ろの人に体を委ね、それぞれが支え支えられて一つの形を作ります。仲間を信頼し、文字通りすべてを委ねるということができなければ、成功できません。時間の制約もあり焦りが見える瞬間もありましたが、最後には見事に成功。216人でひとつの「ヒューマンチェア」を完成させました。

216名のチームビルディングは今始まったばかり。この先どんなチーム力を発揮してくれるのか、楽しみです。

3月21日(土)午前10時より、令和6年度京都女子中学校卒業式を挙行し、215名の卒業生が巣立って行きました。今年度の卒業式は校舎改築のため、現学園講堂での最後の卒業式でもありました。

卒業生の今後のご健康とご活躍を心より願っております。

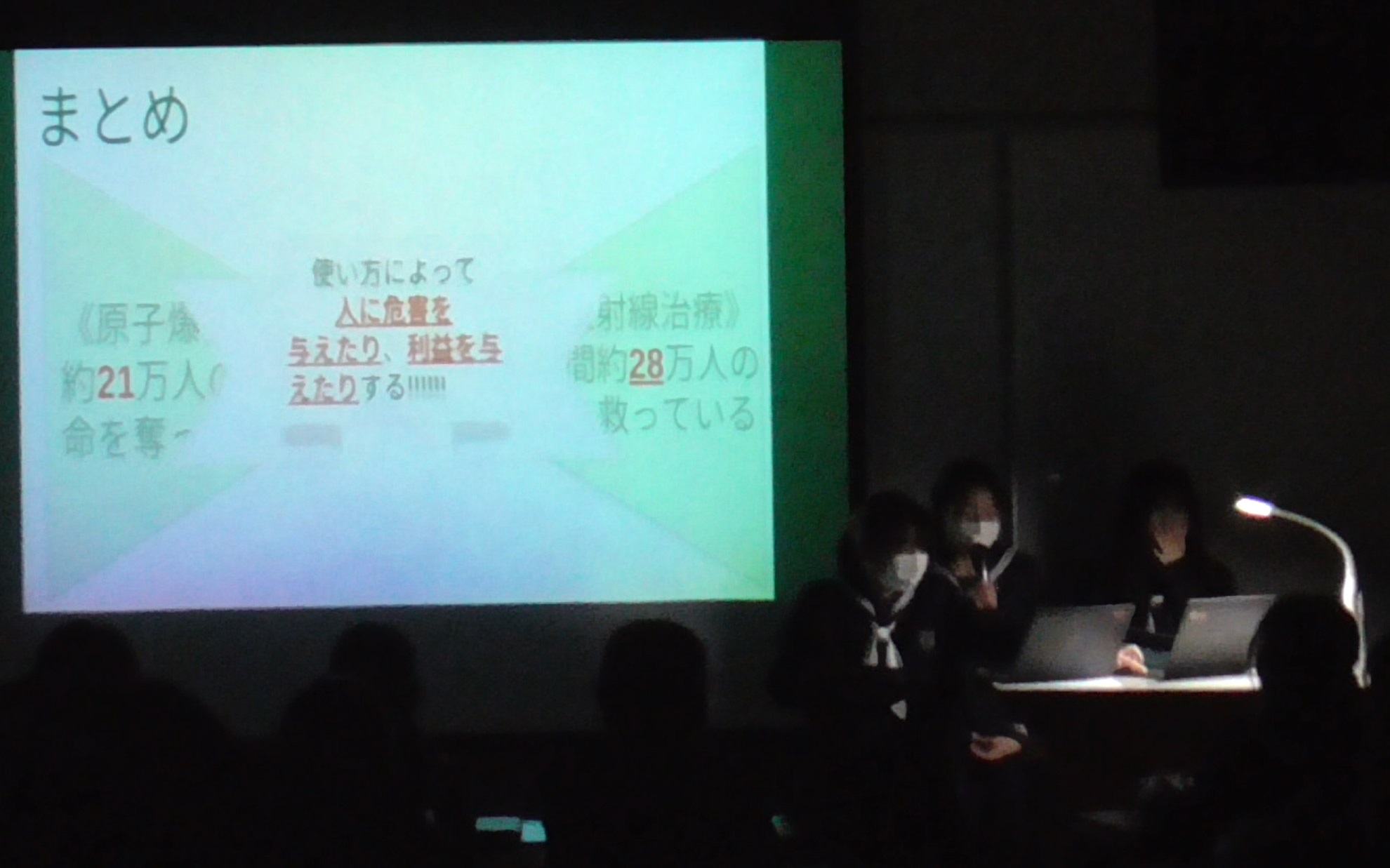

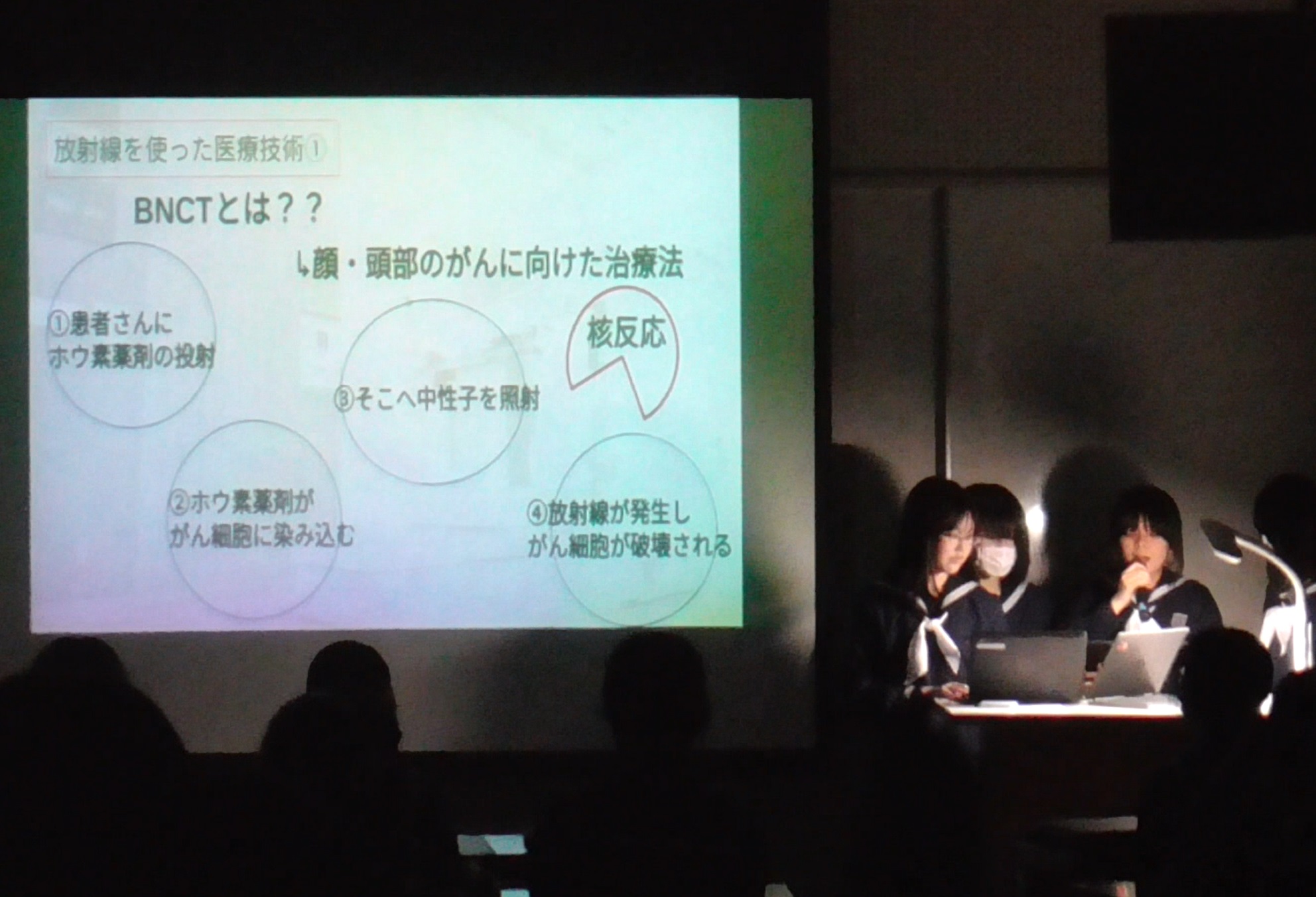

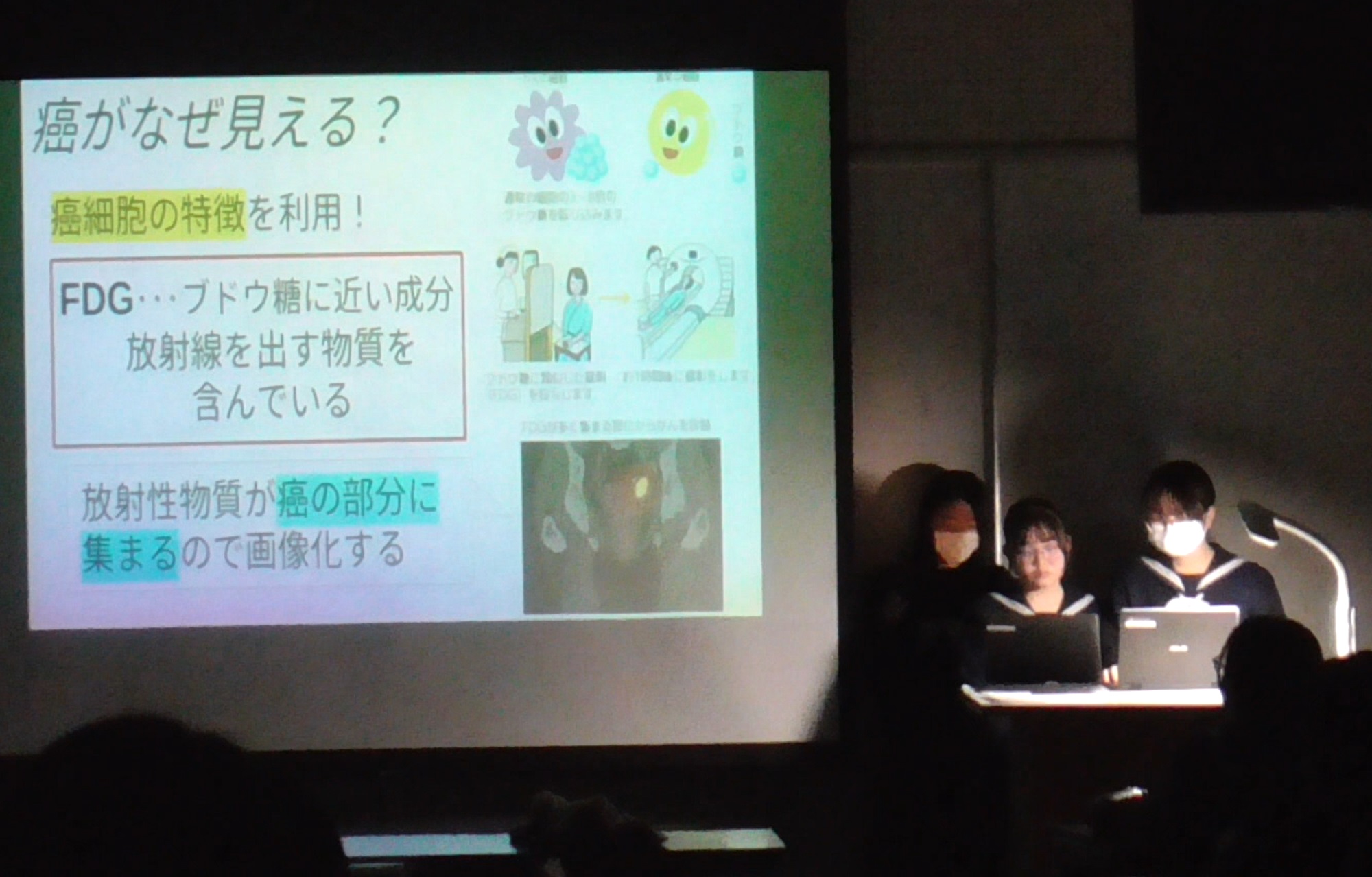

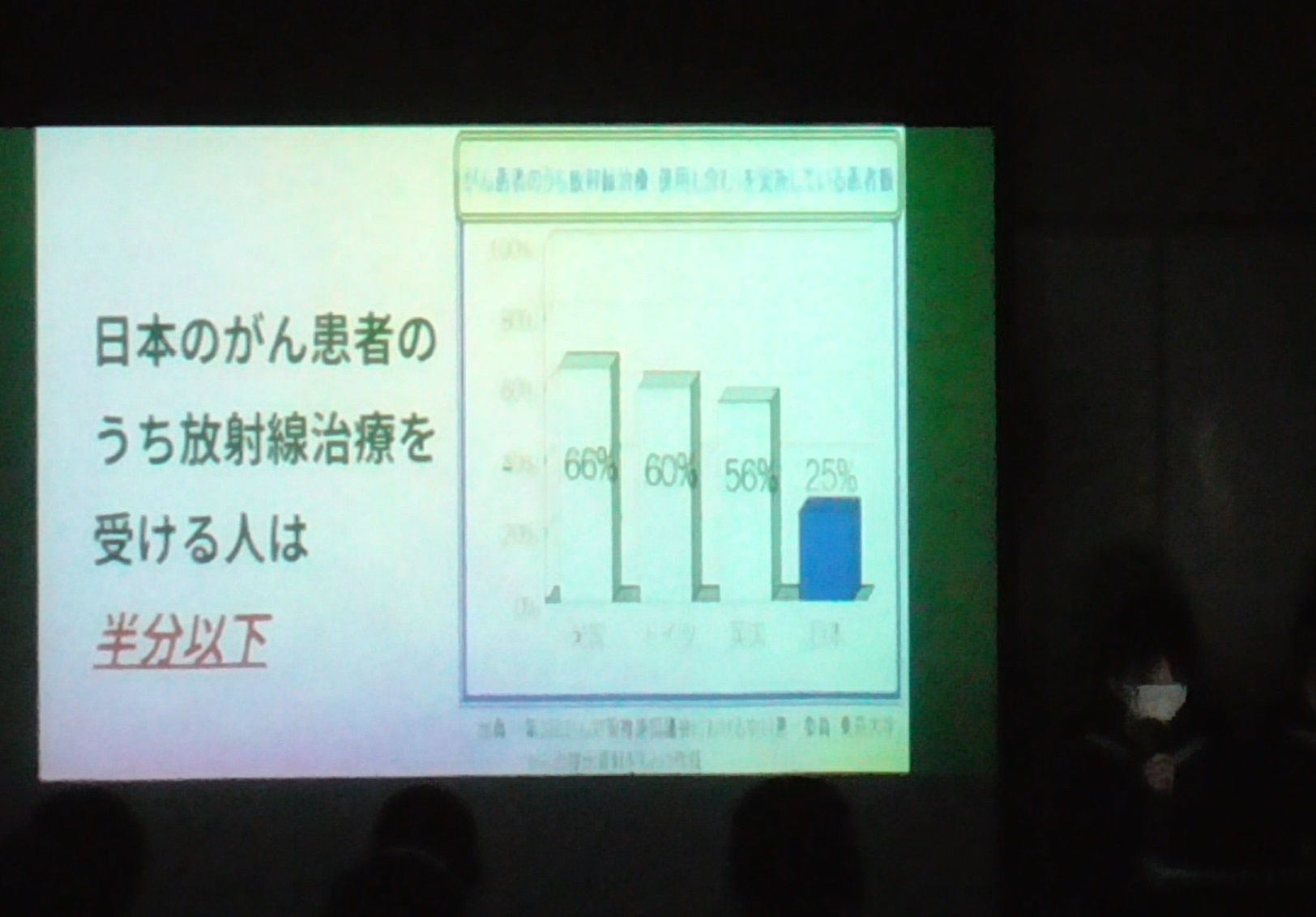

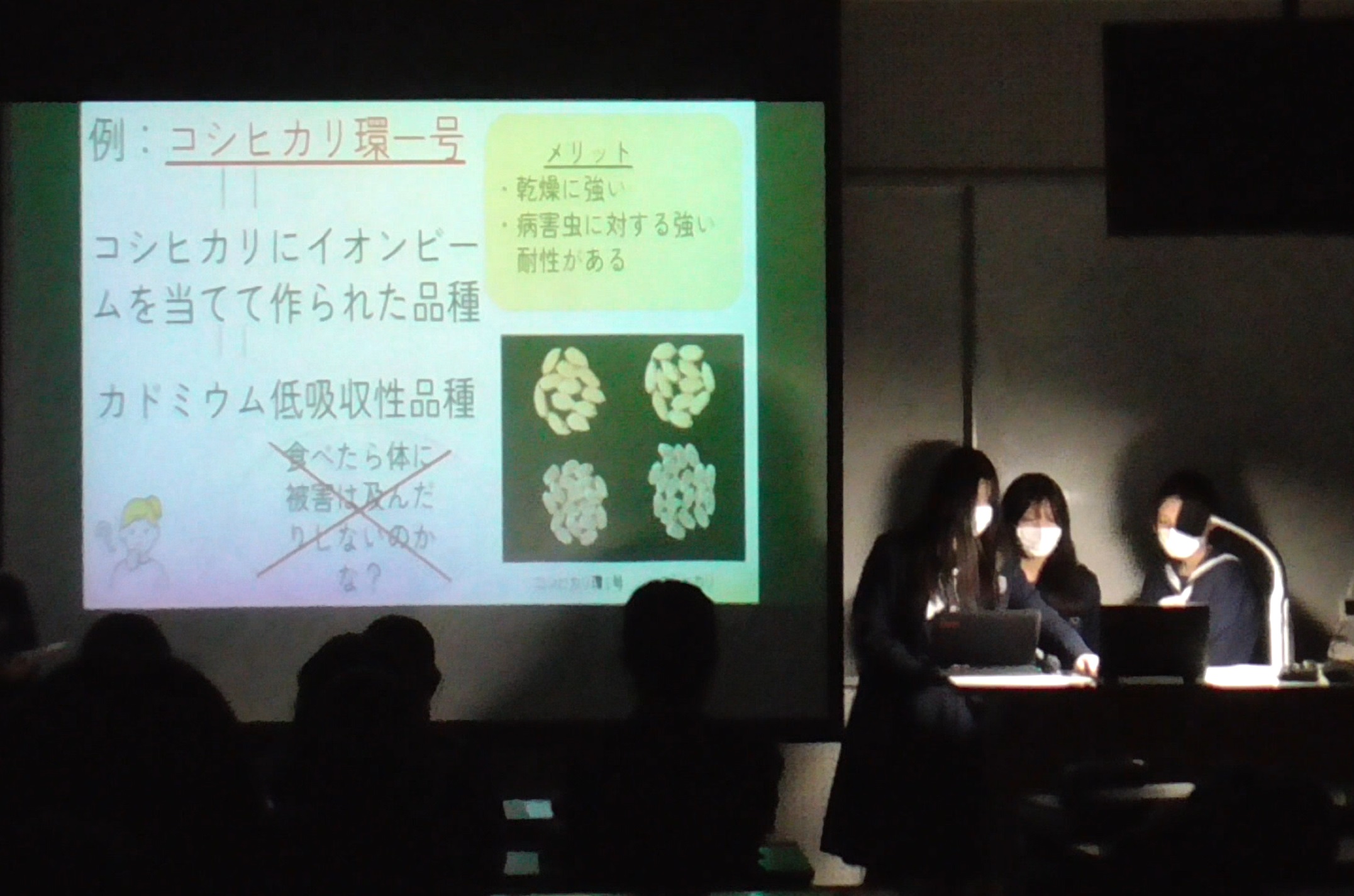

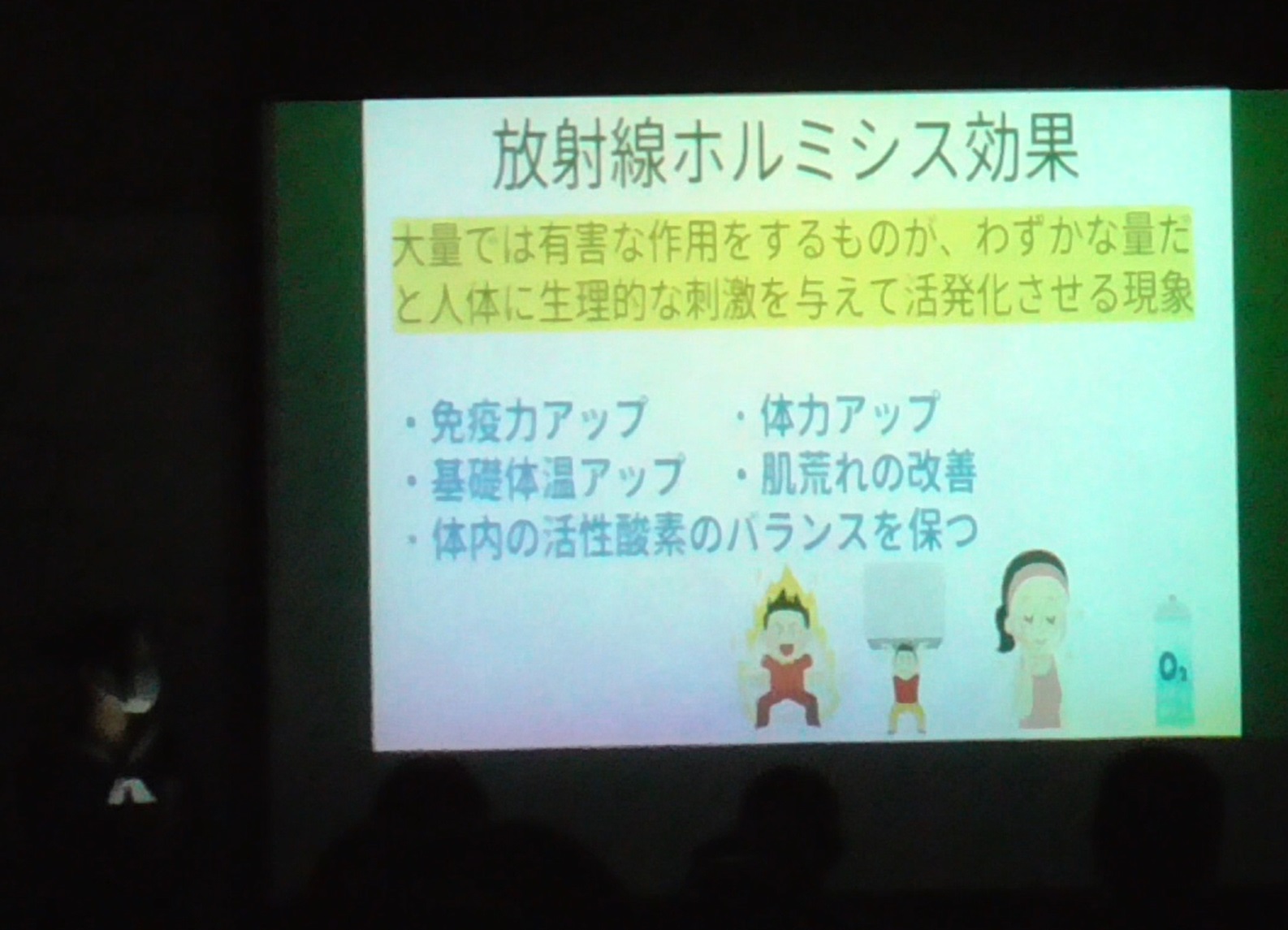

2月27日(木)の6・7限に、中2後期のテーマである「放射線」について、探究した成果を発表する「探究発表会」を視聴覚教室にて行いました。これまで6班に分かれて、それぞれ課題を設定し、探究をしてきました。

各班の発表についてお互いに評価しあい、総合評価の高かった2つの班については、3月に顕道コース3年生の前で発表します。

どの班も情報収集をしっかり行い、課題に対する提言や解決策を述べていました。中学3年生では、より本格的にいのちや医療をテーマにした探究活動を行います。今回の発表がその礎となることでしょう!

1班「私たちと放射線」

2班「放射線と健康」

3班「放射線と医療」

4班「放射線治療の課題と対策」

5班「放射線を利用した農業」

6班「放射線が与える健康被害」

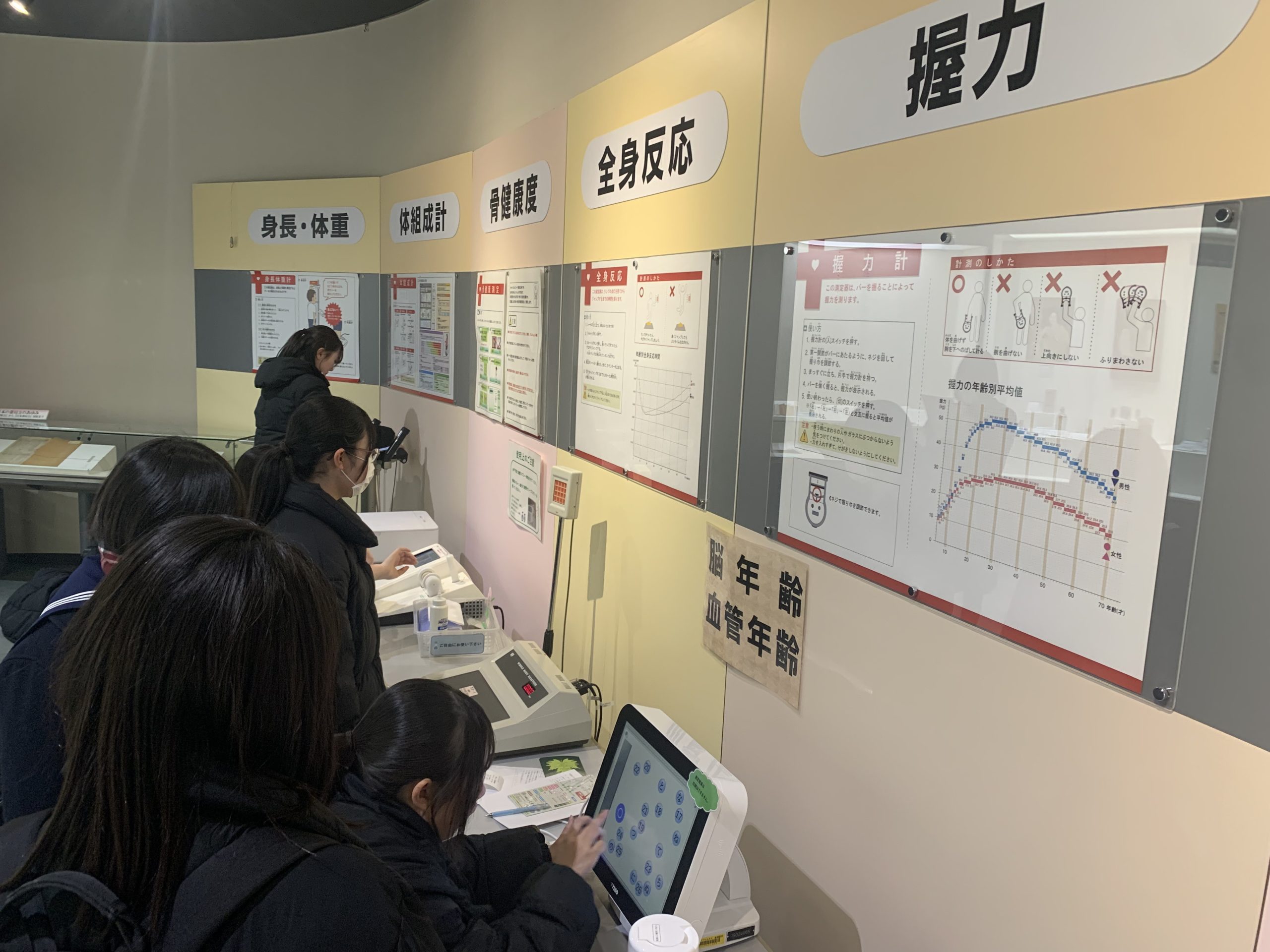

探究活動「薬学」の一環として、岐阜県各務原市にある内藤記念くすり博物館を訪問しました。内藤記念くすり博物館は、1971年(昭和46年)6月にエーザイ(株)の創業者によって開設された施設です。

まず、生薬の見本や昔の製薬道具など幅広い資料が展示している展示館や、約700種類の薬草・薬木を育成している薬用植物園を見学しました。その後、DVD「くすりと日本人」を鑑賞した後、エーザイ(株)川島工園の工場内を見学しました。

ヘルスケアの主役が患者様と生活者の皆様であることを明確に認識し、「患者様と生活者の皆様の喜怒哀楽を第一義に考え、そのベネフィット向上に貢献し、世界のヘルスケアの多様なニーズを充足する」ことを企業理念に掲げているエーザイの活動がわかる良い機会となりました。今回の訪問が、これからの「薬学」探究活動にいかされることでしょう!

【生徒のワークシートより抜粋】

・くすり博物館の中で人間の体のつくりについての展示が特に面白いと感じた。身分の高い人も低い人も体のつくりはみんな同じだということを一枚の絵で表現していた。

・オランダやイギリス、ドイツの認知症への取り組みが心に残った。日本も認知症の人たちが暮らしやすい環境になってほしいと思った。

・せみのぬけがらがかゆみ止めになることに驚いた。

・(DVDを観て)病気は太古の昔から悪霊の仕業とされてきたのだが、その病気を治すために先人の知恵として「薬」の知識が受け継がれていたということを改めて知ることができました。607年から薬という知識はすでに中国から伝承されており、750年には60種の薬がつくられ、そのうちの35品目が現在でも使われていることを初めて知り、驚かされました。

・創業者の内藤豊次さんが工場をつくる際に、視察に行った米国の公園工場の外観などに感銘を受けて、自然と交ざった工場「川島工園」ができたと知り、とても驚きました。(中略)このような工園が増えたら、職員の心にリラックス効果がもたらされて、働きやすそうだなと思いました。